| NOTA STORICA L'incertezza

sulla definitiva completezza del Sistema Solare non venne totalmente cancellata dalla

scoperta di Plutone; per molti anni, anzi, continuò la ricerca di un nuovo pianeta, molto

enfaticamente chiamato Pianeta X (dove X significava sì "decimo", ma

aggiungeva una giusta dose di "mistero" all’impresa...). Il

principale argomento che spronava i ricercatori era la certezza che le irregolarità

rilevate nei moti di Urano e Nettuno non potevano essere ascritte al minuscolo Plutone, di

massa troppo piccola per assicurare anche una minima rilevabile perturbazione

gravitazionale.

Vennero pertanto attivate ricerche notevoli ed impegnative di oggetti celesti giacenti nei

pressi del piano dell'eclittica, ma i ripetuti insuccessi finirono con lo scoraggiare

anche i più accaniti sostenitori dell'esistenza del decimo pianeta. Clyde Tombaugh

stesso, dopo aver esaminato praticamente tutto il cielo visibile dall’Osservatorio

Lowell, giunse alla conclusione che avrebbe potuto anche esistere un pianeta come Plutone,

ma solamente ad una distanza superiore a 60 U.A.

I calcoli effettuati (quasi sempre basati sulle già citate anomalie orbitali di Urano e

Nettuno) portarono alcuni astronomi a determinare le caratteristiche fisiche ed orbitali

di questo ipotetico pianeta, ma con risultati spesso in contrasto tra loro. C.

Kowal, dopo aver effettuato calcoli analoghi, giunse ad una singolare conclusione: "Ho

ottenuto predizioni perfettamente ragionevoli dell'orbita del pianeta sconosciuto usando

sia i residui di Urano sia, successivamente, quelli di Nettuno; l'unico problema è che le

due predizioni non vanno molto d'accordo tra loro..." (Littmann, 1989).

Alcune delle "predizioni" relative al Pianeta X sono riportate nella seguente

tabella:

| |

Harrington |

Powell |

Gomes |

Andersonn |

| Massa (MT ) |

4 |

0.35 |

0.49 |

5 |

| Distanza (A.U.) |

101.2 |

34.6 |

44 |

79-100 |

| T (anni) |

1019 |

204 |

292 |

700-1000 |

| Eccentricità |

0.411 |

0.335 |

0.05 |

notevole |

| Inclinazione |

32.4 |

5.43 |

bassa |

bassa |

| Magnitudine |

14 |

14 |

14-15 |

? |

(Da: Littmann, Sky & Telescope,

6, 596; 1989)

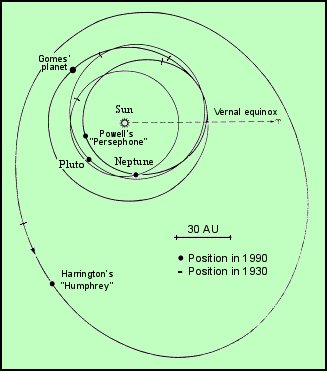

Il disegno delle orbite di tre di questi "candidati" è riportato nella Figura

23 (Littmann, Sky & Telescope, December 1989, pag. 598): notiamo che

per due di essi è già pronto persino il nome che dovrà avere allorchè venisse

scoperto...

Anche dall'analisi delle comete furono tratte

argomentazioni per ipotizzare la presenza di un pianeta trans-plutoniano.

Considerando le comete a corto periodo e raggruppandole in base a caratteristiche orbitali

simili, si erano identificate delle famiglie che potevano essere associate ad un pianeta

ed in tal modo nel 1950 Schütte assegnò a Giove 52 comete, a Saturno 6, a Urano 3, a

Nettuno 8 e a Plutone 5; mise inoltre in evidenza una famiglia di altre 8 comete e le

associò ad un ipotetico nuovo pianeta. Considerando poi la media delle distanze

afeliche delle comete di ciascuna famiglia, Schütte notò come vi era uno scarto di circa

il 10% rispetto alla distanza afelica del pianeta associato; applicando lo stesso criterio

statistico alla famiglia senza pianeta, ipotizzò per quest'ultimo una distanza dal Sole

di 77 U.A. (Maffei, 1977). Anche dall'analisi delle comete furono tratte

argomentazioni per ipotizzare la presenza di un pianeta trans-plutoniano.

Considerando le comete a corto periodo e raggruppandole in base a caratteristiche orbitali

simili, si erano identificate delle famiglie che potevano essere associate ad un pianeta

ed in tal modo nel 1950 Schütte assegnò a Giove 52 comete, a Saturno 6, a Urano 3, a

Nettuno 8 e a Plutone 5; mise inoltre in evidenza una famiglia di altre 8 comete e le

associò ad un ipotetico nuovo pianeta. Considerando poi la media delle distanze

afeliche delle comete di ciascuna famiglia, Schütte notò come vi era uno scarto di circa

il 10% rispetto alla distanza afelica del pianeta associato; applicando lo stesso criterio

statistico alla famiglia senza pianeta, ipotizzò per quest'ultimo una distanza dal Sole

di 77 U.A. (Maffei, 1977).

Inutile dire che anche in questo caso la ricerca del pianeta non diede alcun frutto.

Questa situazione di stallo venne in qualche modo superata nel 1977 grazie alla scoperta

di Chirone.

Dal dicembre 1976, infatti, C. Kowal aveva intrapreso una ricerca sistematica di oggetti

insoliti del Sistema Solare analizzando con un blink comparator lastre fotografiche prese

in notti successive con il telescopio Schmidt da 48 pollici dell’Osservatorio di

Monte Palomar per un totale di 160 campi stellari; la magnitudine limite delle lastre era

circa mv=21 e ciò avrebbe consentito di rilevare oggetti in lento movimento

fino ad una magnitudine di circa 20 (Kowal, 1989). E fu proprio grazie a tale

campagna osservativa, conclusasi nel febbraio 1985, che si giunse, nell’ottobre 1977,

alla scoperta di Chirone; ma questa scoperta non fu l’unico risultato della survey di

Kowal poichè fu accompagnata dall’identificazione di altri oggetti di natura

asteroidale e cometaria.

La tabella seguente sintetizza i risultati della ricerca:

| OGGETTI SCOPERTI NEL CORSO

DELLA SURVEY |

IAUC |

Asteroidi |

| 1976 YB |

Oggetto tipo-Pallade; i=31, e=0.25 |

|

| (2101) Adone |

Riscoperto nel Febbraio 1977 |

3041 |

| 1977 HB |

Oggetto tipo-Apollo; q=0.7 |

3066 |

| (2060) Chirone |

Scoperto in prossimità dell’afelio; 17.8 U.A. |

2139 |

| 1978 TB |

AsteroideTroiano |

|

| 1980 RB1 |

Mars crosser |

|

| 1980 RG1 |

Oggetto tipo-Amor |

3522 |

| 1980 RM1 |

Mars crosser |

|

| 1980 WF |

Oggetto tipo-Amor; q=1.08 |

3549 |

| 1981 QB |

Oggetto tipo-Amor; q=1.08 |

3631 |

Comete |

| P/Taylor B |

Riscoperta nel dicembre 1976 |

3033 |

| 1977 f |

Scoperta nell’aprile 1977; q=4.65 |

3066 |

| P/Jackson-Neujmin |

Riscoperta nel novembre 1978 |

3311 |

| 1979 h |

Scoperta nel luglio 1979; q=2.28 |

3395 |

| 1983 t |

Kowal/Vavrova; Scoperta nel maggio 1983 |

3868 |

| 1984 n |

Kowal/Mrkos; Scoperta nell’aprile 1984 |

3988 |

(Da: Kowal, Icarus, 77, 122;

1989)

Certamente Chirone non poteva essere, nè per dimensioni nè per posizione, il

misterioso pianeta ricercato per anni, ma cominciò con il tempo a profilarsi l'idea che

potesse trattarsi del prototipo di una nuova classe di oggetti celesti che, assieme a

milioni di oggetti molto piccoli, formasse quell'anello di detriti primordiali ipotizzato

da Edgeworth e Kuiper all’inizio degli anni ‘50. Il termine utilizzato per

identificare tali planetesimi è quello generico di Kuiper-Belt Objects, anche se

A. Stern (1992) ha pittorescamente coniato il termine di ice dwarfs, sintetizzando

in tal modo le caratteristiche principali di questi piccoli e ghiacciati corpi celesti.

Grande importanza nell'individuazione di tali oggetti assume l'impiego dell'HST in forza

delle limitazioni imposte dall'atmosfera, che rendono l'osservazione e la scoperta da

Terra veramente problematiche. E' recente, proprio grazie all'HST, l'identificazione

di moltissimi oggetti in movimento sul piano dell'eclittica ad una distanza superiore a

quella di Plutone (IAUC 6163, 17 Aprile 1995).

IL SISTEMA PLUTONE-CARONTE

E' sintomaticamente proprio da Plutone e dal suo

satellite Caronte che possiamo iniziare l'analisi di questa nuova popolazione di oggetti

del Sistema Solare: sono molti, infatti, i problemi irrisolti che il sistema del nono

pianeta ci sottopone, e altrettante le nuove prospettive.

A proposito della classificazione di Plutone come pianeta già abbiamo parlato

all’inizio di questo libro; non credo, comunque, si possa dissentire da Taylor (1992)

quando afferma che vi sono due ragioni fondamentali per le quali non si possa accordare a

Plutone lo status di pianeta, vale a dire la massa estremamente ridotta del sistema

Plutone-Caronte (1.36x1025 g equivalenti a sole 0.0023

masse terrestri) e l'orbita fortemente eccentrica (e = 0.250) ed inclinata (i = 17.2

gradi).

Ma non sono solamente queste le caratteristiche che fanno di Plutone un oggetto

decisamente anomalo, un oggetto che, impiegando le parole di Stern (1992), "non ha

niente di meglio da fare che sfidare la nostra convenzionale visione

dell’architettura del Sistema Solare".

Infatti:

1. la sua orbita è in risonanza 2:3 con quella di Nettuno, e

questo garantisce che, pur intersecandosi le orbite di questi due corpi celesti, non si

determini una collisione;

2. i calcoli del suo moto orbitale su un periodo di 845

milioni di anni, effettuati da G.J. Sussman e J.L. Wisdom del MIT, indicano che l'orbita

di Plutone è caotica: questo rende possibile che si sia formato altrove ed abbia assunto

l'orbita attuale nel corso della sua evoluzione (Binzel, 1990);

3. il suo piano equatoriale è inclinato di 122 gradi rispetto

al piano orbitale, situazione simile a quella riscontrabile per Urano ed indice di

trascorsi dinamici molto travagliati;

4. la sua densità è maggiore della densità tipica dei corpi

gravitanti a così elevata distanza dal Sole: fanno eccezione, oltre a Plutone, il suo

satellite Caronte e Tritone, satellite di Nettuno.

L’ipotesi che subito viene spontaneo formulare è quella che porta a considerare

Plutone un avanzo dei meccanismi di formazione planetaria, lanciato casualmente in

un’orbita protetta (risonanza orbitale con Nettuno) ed in essa rimasto intrappolato:

tutto sembrerebbe spiegato, tranne la presenza del suo satellite Caronte, scoperto da J.

Christy nel 1987.

Il periodo di rivoluzione di Caronte (6.38723± 0.00027 giorni)

corrisponde al periodo rotazionale di Plutone, e così i due corpi sono vincolati in una

situazione di sincronismo rotazione/rivoluzione apparentemente unica tra i corpi di

dimensione intermedia del Sistema Solare (è probabile che una situazione analoga si possa

presentare nel caso di alcuni asteroidi dotati di satellite). L’evoluzione

mareale ha annullato ogni inclinazione tra le orbite originarie di Plutone e del suo

satellite ed ha, inoltre, indotto tale orbita a diventare circolare: dall’analisi di

tale situazione dinamica è impossibile stabilire se Caronte appartenga alla categoria dei

satelliti regolari o a quella degli irregolari (Cruikshank e Brown, 1986), se la sua

origine sia da ricercarsi nei momenti iniziali della formazione di Plutone stesso oppure

in episodi successivi di impatto o cattura gravitazionale.

Molti dati relativi a questa "strana coppia" sono stati ricavati dallo studio

delle occultazioni reciproche di Plutone e Caronte, verificatesi nel periodo 1985-1990, ma

i risultati ottenuti sono talvolta discordanti con quelli forniti dalle occultazioni

stellari, che forniscono valori di densità inferiori, dunque un più elevato rapporto

ghiaccio/roccia. Il dato oggi accettato per la densità è di 2.029 ± 0.032 g/cm3 (Tholen e Buie, 1990), e rende Plutone, come detto poc’anzi,

molto simile a Tritone. Ma gli elementi di somiglianza tra questi due corpi sono

anche altri, come si può notare dalla seguente tabella:

| |

TRITONE |

PLUTONE |

| Diametro |

2705 km |

2330 km |

| Rotazione |

retrograda |

retrograda |

| Periodo di rotazione |

5.9 giorni |

6.4 giorni |

| Densità |

2.07 g/cm3 |

2.02 g/cm3 |

| Composizione superficie |

ghiaccio di metano e azoto |

ghiaccio di metano |

(Da: Lang e Whitney, Vagabondi nello

Spazio, 1994)

La considerazione di queste somiglianze ha portato ad ipotizzare una origine comune,

identificata proprio nel sistema satellitare di Nettuno: il sistema sarebbe stato

drasticamente perturbato da un incontro con un corpo esterno di grande massa, che avrebbe

anche causato la perdita di Plutone (Harrington e Van Frandern, 1979).

La distruzione di un sistema regolare di satelliti come quello iniziale di Nettuno è

certamente un evento possibile, ma si dovrebbe ipotizzare una massa del proiettile

dell'ordine di 2-5 masse terrestri, postulando dunque l’esistenza di un oggetto

planetario di cui non vi è praticamente alcuna traccia osservativa.

Ma questo non è l’unico aspetto problematico dell'ipotesi-urto; l'orbita di Nettuno,

infatti, è quasi un cerchio perfetto (e<0.01), dunque non reca alcun segno tangibile

di un possibile incontro, che dovrebbe, al contrario, essere dinamicamente devastante.

Aggiungiamo, infine, che la probabilità di una fuga di un satellite tipo Plutone

è estremamente ridotta, anche perchè si dovrebbe rendere conto non solo della sua

perdita da parte di Nettuno, ma anche del successivo intrappolamento in una risonanza

orbitale proprio con lo stesso Nettuno.

E’ proprio la valutazione di questi fatti che ha portato ad identificare il

responsabile della distruzione del sistema planetario di Nettuno proprio nella cattura di

Tritone (Farinella et al., 1980); la cattura, avvenuta probabilmente non molto tempo dopo

la sua formazione, ha collocato Tritone su un'orbita retrograda intorno a Nettuno e ciò

ha costituito per il satellite l'inizio di forti sollecitazioni gravitazionali. Le

forze mareali devono averne riscaldato l'interno, e forse si possono attribuire a questo

fenomeno le strane e complesse strutture visibili sulla superficie del satellite (Binzel,

1990). Ricordiamo, a questo proposito, che le immagini della superficie alle quali

R.P. Binzel si riferisce sono quelle inviate dalla sonda Voyager 2 che il 25 agosto 1989

ha sorvolato Tritone ad una distanza di meno di 40.000 km. Per inciso, la densità

di craterizzazione indica per la superficie di Tritone un’età di circa 3 miliardi di

anni, dunque si tratta di un oggetto relativamente giovane, anche se le valutazioni

differiscono da zona a zona anche di un fattore 5 (Taylor, 1992).

Se escludiamo, dunque, che l’origine di Plutone possa essere ricondotta alla

distruzione del sistema satellitare di Nettuno siamo ancora al punto di partenza...

La natura caotica dell’orbita di Plutone rende molto difficile risalire con analisi

dinamiche al suo luogo d’origine; si può, però osservare che:

1. Si può escludere una origine nel Sistema Solare interno, e ciò non solo

in forza della presenza su Plutone di ghiaccio d’acqua e di metano, ma soprattutto

perchè non si conosce alcun meccanismo dinamico in grado di far superare ad un corpo

celeste della zona interna la "barriera" costituita da Giove.

Se, poi, tale meccanismo esistesse davvero e fosse così efficiente, il Sistema Solare

presenterebbe sicuramente una maggiore omogeneità tra i suoi componenti.

2. Può essere esclusa anche un’origine nella zona di Giove-Saturno e

questo perchè l’elevato rapporto roccia/ghiaccio di Plutone (0.68-0.80) male si

adatta ai valori tipici dei satelliti di medie dimensioni di Saturno (0.40-0.60) e non

sembra possibile, date le sue ridotte dimensioni, che la perdita di ghiaccio possa essere

attribuita a fenomeni di riscaldamento accrezionale (fatto avvenuto, invece, per i corpi

più grandi quali Ganimede, Callisto e Titano). Certamente non si può escludere che

la perdita di ghiacci possa essere imputata ad un impatto estremamente violento che ha

rimosso il ghiaccio in modo preferenziale rispetto ai silicati, un po’ lo stesso

meccanismo che su Mercurio avrebbe rimosso i silicati rispetto alla componente metallica.

3. Allo stato attuale, però, l’unica regione possibile per collocarvi

l’origine di Plutone è la zona trans-nettuniana: emerge in modo molto stringente,

dunque, l’idea che questo corpo celeste sia strettamente imparentato con gli oggetti

della Fascia di Edgeworth-Kuiper.

Se lo studio di Plutone presenta molti problemi ancora irrisolti, le cose si complicano

ulteriormente se andiamo a considerare anche il suo satellite Caronte. Le dimensioni

di Caronte (caso unico nel Sistema Solare, paragonabile forse, con la dovuta cautela, al

sistema Terra-Luna) sono la metà di quelle pianeta cui è gravitazionalmente legato, e la

massa ne è circa il 20%: non si conoscono meccanismi di accrezione che possano originare

una coppia di corpi celesti mutuamente gravitanti di dimensioni così simili tra loro.

L'origine del sistema può pertanto essere identificata solo con un meccanismo di

tipo collisionale, ipotizzando, cioè, che Plutone e Caronte abbiano avuto un'origine

indipendente e che siano giunti a formare l'attuale sistema in seguito ad un urto

reciproco. (Stern, 1992).

L’ipotesi è certamente esaustiva (anche perchè ha una oggettiva conferma

nell’elevato valore della densità di momento angolare, indice quasi certo di

un’origine collisionale), ma offre il fianco ad una analisi di tipo statistico:

quante sono le probabilità di una collisione tra due oggetti delle dimensioni di Plutone

e Caronte? Stern (1992) le considera praticamente nulle su tutta l'età del Sistema

Solare, ma propone una possibile via d'uscita ipotizzando l'esistenza di una numerosa

popolazione di oggetti tipo-Plutone.

Per poter considerare l'evento della collisione sufficientemente probabile (probabilità

del 50% che si verifichi almeno una volta in 4.5 miliardi di anni) sarebbero necessari un

migliaio di questi oggetti nella regione compresa tra 20 e 30 U.A. Analogo discorso

vale per la cattura di Tritone cui si accennava in precedenza: solo la presenza di molte

centinaia di "Tritoni" renderebbe anche questo evento sufficientemente probabile

(Stern, 1992). Attualmente queste ipotesi statistiche vengono rese più percorribili

dalle scoperte che, a ritmo incalzante, hanno concretizzato l'ipotesi dell'esistenza della

Kuiper Belt (Cochran et al., 1995; Stern, 1995).

Comincia dunque in modo sempre più stringente a prendere piede l'idea che Plutone

rappresenti il corpo di dimensioni maggiori (tra quelli fino ad ora conosciuti) degli

oggetti che costituiscono la Fascia ipotizzata da Kuiper ed Edgeworth (Luu e Jewitt,

1996); l’analisi dei parametri orbitali degli oggetti scoperti nella zona

trans-nettuniana ha mostrato per molti di essi l’esistenza di una risonanza orbitale

con Nettuno uguale a quella che preserva Plutone da incontri ravvicinati con l’ultimo

dei pianeti giganti, e ciò ha indotto i ricercatori ad introdurre la definizione di

"Plutini" per tali oggetti.

Ma su questi corpi approfondiremo il discorso più avanti; per il momento ritorniamo nella

zona planetaria ed esaminiamo le sorprese che anche qui ci vengono riservate.

2060 CHIRONE ED I CENTAURI

Chirone è forse uno dei corpi più anomali sia

fisicamente che dinamicamente tra quelli conosciuti del Sistema Solare: percorre in 51

anni un'orbita fortemente eccentrica (e = 0.3786), con afelio posto a 18.9 U.A. e perielio

a 8.5 U.A. Al momento della sua scoperta (Kowal, 1977), Chirone fu classificato come

asteroide e venne collocato nella classe tassonomica C, ma destò subito qualche

perplessità sia la collocazione spaziale (prevalentemente tra Urano e Saturno) sia il

tipo di orbita, più di tipo cometario che asteroidale. La sua peculiarità era

stata in qualche modo riconosciuta fin dalla sua scoperta, allorchè Marsden (IAUC 3129)

lo soprannominò "Slow Moving Object Kowal".

Inizialmente il suo diametro era stimato tra 150 e 400 km (Stern; 1992), ma recenti

osservazioni (Altenhoff e Stumpff, 1995) effettuate nelle onde millimetriche (250 GHz)

fanno ipotizzare per Chirone un diametro di circa 170 km.

Le perplessità su Chirone, però, non provengono solamente dalla discordanza registrata

tra dimensioni tipicamente asteroidali ed un'orbita di tipo cometario: osservazioni

compiute tra il 1986 ed il 1988 indicavano senza ombra di dubbio variazioni di luminosità

sicuramente attribuibili alla perdita di materiali volatili (Meech e Belton, IAUC 4770,

1989). Chirone, in altre parole, aveva iniziato a sviluppare una chioma mostrando in

tal modo una spiccata natura cometaria. Erano state ipotizzate anche altre cause

responsabili della variazione di luminosità osservata, quali la possibile forma

irregolare o una variazione di albedo superficiale, ma la spiegazione in termini di

produzione di una chioma cometaria era quella più convincente (Hartmann et al., 1990).

E non deve meravigliare il fatto che lo sviluppo della chioma avvenga ad una distanza

così elevata dal Sole (circa 12.6 U.A.) dal momento che Meech e Jewitt nel 1987 avevano

rilevato una chioma attorno alla cometa Bowell quando si trovava ancora a 13.6 U.A., e

questa è, finora, la maggiore distanza in assoluto per l'osservazione di una chioma.

Tale osservazione è consistente con la sublimazione da CO2

ghiacciato.

Tuttavia il "record" della distanza per un’emissione cometaria potrebbe di

nuovo toccare a Chirone, con 17.5 U.A., se venissero interpretate in tal senso le

osservazioni del 1978 compiute da Bowell e Jewitt (Hartmann et al., 1990).

Sottolineiamo che, se si trattasse di una cometa, sarebbe senza dubbio caratterizzata da

un nucleo di dimensioni di gran lunga maggiori di quello delle altre comete conosciute

(circa 15 volte più grande del nucleo della cometa Halley).

Qualche perplessità ha suscitato la mancanza di chioma in occasione dell’ultimo

passaggio di Chirone al perielio (osservazioni compiute il giorno 8 febbraio 1996) e tale

comportamento potrebbe essere ricondotto al meccanismo di espulsione dei gas e delle

polveri tipico delle comete, fenomeno che non riguarda, come si è visto, l'intera

superficie, ma solo piccole regioni attive.

Per Chirone si presume che la superficie interessata all'attività di produzione della

chioma sia <1% dell'intera superficie, ed il fatto che la sua attività sia stata più

intensa all'afelio porta necessariamente a concludere che essa non dipenda solamente dalla

distanza eliocentrica (Stern e Campins, 1996). E' stata, in ogni caso, l'evidenza di

questi fenomeni tipicamente cometari che ha suggerito per Chirone una interessantissima

spiegazione: si potrebbe trattare dell'anello di congiunzione tra le comete ed i

planetesimi ghiacciati che popolerebbero il Sistema Solare oltre Nettuno.

A rafforzare questa ipotesi è intervenuta, negli ultimi anni, la scoperta di oggetti

celesti caratterizzati da orbita ed evoluzione dinamica simili a quelle di Chirone,

indicati con il termine di Centauri. Si tratterebbe di oggetti di dimensioni

intermedie tra quelle tipicamente cometarie (1-20 km) e quelle dei piccoli pianeti

ghiacciati quali Plutone (~2300 km) e Tritone (~2700 km).

La tabella seguente riassume alcune caratteristiche orbitali e fisiche dei Centauri

conosciuti:

| OGGETTO |

a (UA) |

Perielio (UA) |

e |

i |

Diametro (km) |

T rot. (h) |

| 2060 CHIRONE |

13.70 |

8.46 |

0.38 |

25 |

182±10 |

5.92 |

| 5145 PHOLUS |

20.30 |

8.68 |

0.57 |

7 |

185±22 |

9.98 |

| 7066 NESSUS |

24.73 |

11.84 |

0.52 |

16 |

62 (*) |

|

| 1994 TA |

16.82 |

10.69 |

0.31 |

5 |

28 (*) |

|

| 1995 DW2 |

25.03 |

18.84 |

0.25 |

4 |

68 (*) |

|

| 1995 GO |

18.14 |

6.79 |

0.62 |

18 |

60 (*) |

|

| 1997 CU26 |

15.72 |

13.05 |

0.17 |

|

|

|

(*) valutato assumendo una albedo

geometrica del 5% (valore tipico di una superficie cometaria)

(Tabella adattata da: Stern e Campins - Nature, 382, 507; 1996)

Il fatto che solo a tre degli oggetti riportati nella tabella sia stato attribuito un

nome è legato alla consuetudine che, prima di assegnare un nome ad un nuovo oggetto

celeste, debba essere nota con precisione la sua orbita. La scoperta relativamente

recente, e dunque la necessità di raccogliere dati più approfonditi, è perciò il

motivo per il quale quattro di essi vengano identificati con le sigle assegnate nel

momento della loro prima individuazione. Gli studi sull'evoluzione dinamica delle

orbite di oggetti provenienti dalla Fascia di Kuiper predicono l'esistenza, nella regione

compresa tra 5 e 30 U.A. dal Sole, di una popolazione in equilibrio dinamico stimabile in

5x105 - 106 comete e

~30-300 oggetti tipo-Centauri con diametro di 100 km o maggiore, in orbita tra i pianeti

giganti.

Essa deriverebbe da una popolazione 104 volte più

numerosa, un grande bacino costituito appunto dalla Fascia di Kuiper (Stern e Campins,

1996).

In un approfondito studio (1996) J. Luu e D. Jewitt analizzano le diversità di colore tra

i Centauri e gli oggetti della Kuiper Belt e concludono affermando di non aver rilevato

significative differenze. Questo non significa aver dimostrato in modo definitivo

che la Fascia di Kuiper sia il luogo di origine dei Centauri, ma è certamente una

significativa prova in questa direzione.

L'importanza dei Centauri quali oggetti provenienti dalla Fascia di Kuiper è enorme, e ci

sono due buone ragioni per affermarlo:

1. data la loro prossimità al Sole, essi risultano molto più luminosi di

tutti gli altri oggetti provenienti dalla Fascia di Kuiper e dunque offrono possibilità

maggiore di studio;

2. nel corso della loro orbita, a differenza degli altri Kuiper-belt objects

la cui situazione dinamica li mantiene in zone caratterizzate da temperature anche

inferiori a 60-70 °K, giungono a sperimentare temperature di 120-150 ºK e questo spiega

la possibilità di rilevare attività riconducibili a fenomeni di sublimazione, fatto

evidenziato per il momento solamente per Chirone.

Le analisi fino ad ora compiute sui Centauri mostrano talvolta alcune discrepanze tra i

parametri fisici quale ad esempio la morfologia superficiale; se la superficie di Chirone,

infatti, può essere considerata grigia (vale a dire neutra), non è così per Pholus e

per 1993 HA2 risultati estremamente rossi. Nello studio appena

citato, J. Luu e D. Jewitt sviluppano l'idea che le diversità di colore riscontrate siano

da attribuire ad un meccanismo di rinnovamento superficiale dovuto ad episodi di

collisione (collisional resurfacing) che contrasta con l'arrossamento causato

dall'azione dei raggi cosmici sui composti organici delle superfici. L'impatto,

infatti, porterebbe in superficie del materiale non ancora bombardato dai raggi cosmici,

dunque di colore più chiaro della restante superficie visibile. Non si esclude,

però, l'ipotesi che i differenti colori possano indicare diversa composizione chimica,

riconducibile a luoghi di origine diversificati.

Poichè la densità superficiale del Kuiper disk è stimata (Stern, 1996) dell'ordine di

quella della Fascia Principale degli asteroidi (vale a dire ~3x1023

g/UA2), zona nella quale si è visto come il processo di

collisione giochi un ruolo evolutivo molto importante, è logico potersi aspettare che un

oggetto proveniente da questa zona porti ancora sulla sua superficie i segni di recenti

impatti.

Questa considerazione depone a favore dell'idea che Chirone (provenendo dalla Kuiper-belt)

occupi la sua attuale orbita da tempi più recenti rispetto ad altri Centauri, da ciò

discende che l'azione dei raggi cosmici non avrebbe ancora avuto modo di cancellare

(arrossandone il colore) le zone superficiali messe allo scoperto dagli impatti.

L’ipotesi di una sua origine più recente troverebbe inoltre conferma nella presenza

di quella attività cometaria assente, invece, negli altri oggetti ad esso simili.

Un ulteriore elemento che confermerebbe l'ipotesi dell'immissione recente di Chirone nella

sua orbita attuale proviene proprio dall'analisi dinamica dell'orbita stessa, che risulta

instabile e caotica su scale di tempi di poche migliaia di anni. Il fatto, poi, che

Chirone abbia incontri ravvicinati con Saturno in tempi dell’ordine di un migliaio di

anni, rende questo corpo celeste molto simile a Phoebe, satellite di Saturno con

dimensioni di 160 km, che occupa la sua attuale posizione quasi certamente in seguito ad

un episodio di incontro ravvicinato che si è concluso con la sua cattura da parte del

pianeta, evento testimoniato in modo quasi decisivo anche dalla sua orbita retrograda.

Tale somiglianza, inoltre, si manifesta anche nelle dimensioni e nel colore

superficiale.

Da quanto si sta dicendo, dunque, emerge l'evidenza che le nostre conoscenze relative alle

zone più esterne del Sistema Solare sono sul punto di essere radicalmente modificate; e

non si tratta solamente di aggiungere un altro corpo celeste al gruppo dei pianeti

(prospettiva che stava alla base della ricerca del Pianeta X), ma di rivedere l'intero

modello aggiungendo una nuova numerosissima popolazione.

UNA POPOLAZIONE TUTTA DA SCOPRIRE

Nella descrizione dei fenomeni aggregativi che

hanno portato alla formazione di Urano e Nettuno, F. Hoyle (1979) ipotizza, quale punto di

partenza, uno strato di ghiacci con massa totale di circa 2x1026

kg (la massa complessiva attuale di Urano e Nettuno) condensatisi in blocchi, dotati di

orbite quasi circolari nello stesso piano, in un tempo di poche rivoluzioni orbitali

intorno al Sole.

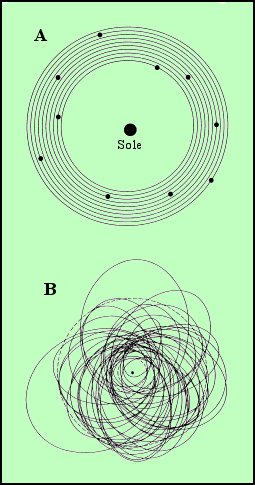

Una distribuzione ordinata di orbite pressochè concentriche non è però destinata a

durare per molto tempo perchè gli effetti delle reciproche perturbazioni gravitazionali

finirebbero con il modificare drasticamente la situazione (Figura 24 - Hoyle, Cosmogonia

del Sistema Solare, pag. 56-57, fig. 8-9) portando un sistema caratterizzato da orbite

ordinate circolari (A) a trasformarsi in un sistema meno ordinato (B).

La

scala temporale dell'aggregazione di Urano e Nettuno può essere riassunta nella seguente

tabella: La

scala temporale dell'aggregazione di Urano e Nettuno può essere riassunta nella seguente

tabella:

| Stadio |

Massa corpi

(kg) |

N. corpi |

Scala temp.

(anni) |

| 1 |

5 x 1018 |

4 x 107 |

103 |

| 2 |

4 x 1024 |

50 |

106-108 |

| 3 |

1026 |

2 |

3 x 108 |

(Da: Hoyle, Cosmogonia del Sistema

Solare, pag.59)

Non appare dunque troppo azzardata l’ipotesi che molti dei planetesimi ghiacciati

ipotizzati da Hoyle e presenti inizialmente in questa zona non siano stati interessati dai

processi aggregativi sia per la possibile scarsa efficienza del meccanismo accretivo

stesso, sia perchè alcuni di essi avrebbero occupato orbite sufficientemente sicure,

protette, cioè, dall’incontro con altri corpi dall’azione di meccanismi di

risonanza orbitale. E non si può neppure scartare l'ipotesi che molti altri siano

stati lanciati su orbite più esterne (o interne) al Sistema Solare o ne siano stati

espulsi. La possibilità, dunque, di trovare ancora di questi corpi nelle regioni

più esterne del Sistema Solare (dove l'influenza gravitazionale dei pianeti più grandi

è meno intensa) può perciò essere considerata una ipotesi percorribile.

Per inciso, in questo scenario ipotizzato da Hoyle il numero delle collisioni con corpi di

questo tipo che possono aver interessato la Terra in 200 milioni di anni è circa 30.

Ipotizzando per ogni corpo una massa di 1020 kg ed

il fatto che la Terra fosse stata in grado di trattenere tutto il materiale apportato

dall'impatto, allora la massa totale del materiale verrebbe a quantificarsi in 3x1021 kg, in gran parte formato di ghiacci (soprattutto H2O e CO2) sufficiente a rendere

ragione sia della quantità d'acqua degli oceani, sia dei carbonati presenti nelle rocce

calcaree della Terra (Hoyle, 1979).

La presenza di planetesimi la cui accrezione sarebbe sfociata nella formazione di Nettuno

è ipotizzata da molte teorie sull’origine del sistema planetario; si ritiene,

inoltre, che questo pianeta si sia formato più vicino al Sole della sua posizione

attuale. Mentre accumulava materiale, il proto-Nettuno era interessato da un gran

numero di incontri ravvicinati con i planetesimi presenti nella zona, deviandone una parte

verso l’esterno (a costituire la Nube di Oort) ed altri verso le parti più interne;

i modelli quantitativi mostrano che questi ultimi furono la maggioranza, cosicchè Nettuno

finì per allargare gradualmente la sua orbita (con alcune conseguenze che approfondiremo

parlando delle risonanze attive nella Fascia di Kuiper) fino a raggiungere quella odierna.

Negli anni ‘50 Edgeworth (1949) e Kuiper (1950) sottolineavano come non fosse

plausibile l’idea che oltre Nettuno si potesse manifestare un repentino ed improvviso

svuotamento di materiale planetario ed ipotizzavano, pertanto, la presenza di un disco di

materiale "avanzato" dai processi di accrezione planetaria. Date le

ridotte dimensioni di questi planetesimi, la loro individuazione da Terra era praticamente

impossibile con la strumentazione allora in possesso dei ricercatori, e a questo proposito

già abbiamo avuto modo di sottolineare gli sforzi profusi nella ricerca del fantomatico

Pianeta X.

Il nuovo grande impulso alla ricerca di oggetti posti ai confini della zona planetaria del

Sistema Solare è venuto dalla fondamentale scoperta di 1992 QB1. Si tratta di un

oggetto trans-plutoniano (provvisoriamente chiamato Smiley) di magnitudine 23 scoperto il

30 agosto 1992 da D. Jewitt e J. Luu; la determinazione dei parametri orbitali ha

richiesto molti mesi di osservazione a causa della velocità orbitale estremamente bassa

(circa 75 arcsec/giorno). Il diametro, dedotto dalla luminosità e dalla distanza,

è stimato in circa 200 km.

Questa prima scoperta è stata seguita (28 marzo 1993) dall’individuazione di 1993 FW

(provvisoriamente chiamato Karla), un oggetto simile al precedente, caratterizzato da una

distanza eliocentrica compresa tra 39 e 48 U.A. e da un diametro di poche centinaia di km

(IAUC 5730).

La portata storica di queste due scoperte viene paragonata da Stern del Southwest Research

Institute del Texas (1992) alla scoperta di Cerere, il primo asteroide, nel 1801. E

non si può non condividere questo collegamento, soprattutto alla luce delle successive

scoperte che, a ritmo incalzante, hanno portato ad identificare nel biennio 1993-94 ben 17

oggetti trans-nettuniani, altri 14 nel 1995 e altrettanti nel 1996; attualmente (settembre

1997) la lista degli oggetti trans-nettuniani scoperti comprende in tutto 60 corpi.

Molti di questi oggetti (circa il 40%) hanno il valore del semiasse maggiore

dell’orbita molto prossimo a 39 U.A. e questo ha portato ad indagare sulla possibile

esistenza di un meccanismo di risonanza orbitale con Nettuno del tipo di quello che

interessa Plutone; ma sulla complessità dinamica della zona trans-nettuniana ritorneremo

più avanti. Per il momento mi preme, ancora una volta sottolineare le difficoltà

osservative presenti nell'individuazione di questi oggetti: in definitiva si tratta di

"scoprire oggetti delle dimensioni di una montagna, posti ad una distanza di

quattro miliardi di km, su uno sfondo di velluto nero" (Stern, Comunicato stampa

186° Congresso della A.A.S., Pittsburgh, PA, 14 giugno 1995).

Appare a questo punto evidente che l’ipotesi dell’esistenza del Pianeta X debba

ragionevolmente lasciare il posto a quella, osservativamente già verificata, della

presenza di una nuova folta popolazione di corpi minori ai confini della zona planetaria

del Sistema Solare. Si aggiunga, quale colpo di grazia all’ipotesi

dell’esistenza di un pianeta responsabile delle anomalie orbitali di Urano e Nettuno,

l’analisi dei dati forniti dalla traiettoria del Voyager 2, transitato proprio in

prossimità di questi due pianeti negli anni ‘80. Questi incontri ravvicinati

hanno permesso di determinare in modo estremamente accurato i valori delle masse dei due

pianeti ed impiegando tali valori nel calcolo delle orbite si è potuto notare che le

differenze tra i calcoli e le osservazioni si riducono al di sotto degli errori

osservativi.

Già si è avuto modo in più occasioni di segnalare come i corpi che costituiscono la

popolazione della Kuiper-belt si possano dividere in due grandi gruppi:

1. la popolazione dei corpi più piccoli, di dimensioni

cometarie, destinati a subire le perturbazioni gravitazionali dei pianeti giganti: al caos

dinamico risultante è in ultima analisi riconducibile l'immissione delle comete a corto

periodo nella zona planetaria, dove normalmente vengono rilevate.

2. la popolazione degli oggetti più grandi (tipo QB1), i primi

ad essere scoperti proprio per le loro dimensioni; a questo secondo gruppo potremmo

ricondurre i Centauri e anche Plutone, il maggiore tra quelli fino ad ora scoperti.

Da quest’ultimo, però, non possiamo ricavare grandi informazioni sulla composizione

superficiale del resto della popolazione della Kuiper-belt a causa delle interazioni tra

la superficie e l'atmosfera. In generale si ipotizza per questi oggetti una

struttura interna ricca di abbondanti ghiacci molecolari (H2O,

CO2, CO) in sintonia con la loro accumulazione nelle

regioni esterne della nebulosa Solare, a temperature di soli 40-50 K.

Le superfici, secondo quanto suggerito da Luu e Jewitt (1996), sarebbero ricche di

sostanze la cui struttura più complessa e polimerizzata è riconducibile all'azione dei

raggi cosmici, situazione confermata anche da esperienze di laboratorio, che hanno

mostrato come il bombardamento con particelle ad alta energia di miscugli di ghiacci di

tipo astrofisico (H2O, NH3,

CH4) provocano una perdita selettiva di idrogeno, con la

conseguente formazione di residui carboniosi. Ed è proprio tale crosta (il

cosiddetto irradiation mantle), in grado anche di inibire ogni successivo fenomeno

di sublimazione, che ci si aspetta di trovare come copertura superficiale di questi

oggetti.

La Fascia di Kuiper, però, riveste grandissima importanza non solo per essere ormai

considerata il serbatoio delle comete a corto periodo, ma anche perchè offre la

possibilità, usando le parole di H. Levison (Southwest Research Institute, TX), di "avere

a disposizione il migliore laboratorio del Sistema Solare per studiare la formazione dei

pianeti: una regione nella quale il meccanismo di accumulazione ha fatto fiasco"

(Comunicato stampa 186º Congresso della A.A.S., Pittsburgh, PA, 14 giugno 1995).

Il problema maggiore da risolvere non è, però, l'identificazione delle cause che hanno

inibito l'ulteriore aggregazione dei planetesimi già formati, bensì la formazione stessa

dei corpi maggiori (100<R<400 km) costituenti la popolazione della Kuiper-belt.

L'analisi dinamica effettuata (Stern, 1995) porta ad escludere una accrezione di

tipo binario in quanto i tempi necessari sono di un ordine di grandezza maggiori dell'età

del Sistema Solare. Una possibile ipotesi è che tali oggetti si siano formati

direttamente dalla nebulosa originaria, ma è altrettanto plausibile suggerire meccanismi

alternativi ipotizzando una evoluzione del disco che, in passato, avrebbe potuto avere

spessore maggiore di quello attuale: la maggiore densità potrebbe pertanto aver permesso

una rapida accrezione di corpi tipo QB1.

Come si può notare, l’attività di ricerca e di analisi degli oggetti

trans-nettuniani è in pieno svolgimento, sia per quanto riguarda lo studio delle loro

caratteristiche fisiche che per quello, non meno avvincente, inerente le peculiarità

dinamiche. Ed è proprio dalle analisi dinamiche della popolazione dei KBO

(Kuiper-belt object) che emergono interessantissime conclusioni riguardanti gli stretti

legami esistenti tra questi nuovi oggetti e quelli noti da tempo (Plutone, Caronte,

Tritone, Chirone, ...).

La regione dinamicamente più interessante della Fascia di Kuiper è probabilmente la

risonanza di moto medio 3:2 con Nettuno; gli oggetti che popolano tale risonanza sono

caratterizzati dalla stessa situazione orbitale che contraddistingue Plutone, il quale,

come si è già sottolineato, compie 2 rivoluzioni intorno al Sole nel tempo in cui

Nettuno ne porta a termine 3. Questa risonanza orbitale costituisce per Plutone una

vera e propria polizza per il futuro, preservandolo dalle pesanti influenze gravitazionali

di Nettuno, che potrebbero finire con lo sconvolgere in modo pesantissimo la sua orbita.

Osservando i parametri orbitali degli oggetti trans-nettuniani scoperti (i dati aggiornati

al settembre 1997 riportano 60 oggetti), si può notare che circa il 40% di tali corpi

celesti sembra essere confinato nella stessa risonanza che caratterizza Plutone; questa

circostanza ha portato i ricercatori a coniare il termine di Plutini allorchè ci

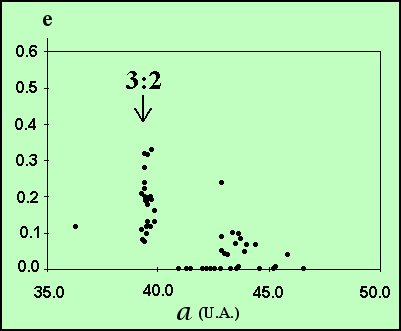

si riferisca ai KBO confinati nella suddetta risonanza. Nella figura seguente (Figura

25) sono riportati in un grafico a-e le posizioni dei 60

oggetti scoperti (fino al settembre 1997) ed appare evidente l’addensamento di punti

in corrispondenza della risonanza 3:2.

La

struttura dinamica della risonanza 3:2 è in realtà molto complessa, anche perchè in

essa si sovrappongono altri due meccanismi distinti, la risonanza secolare n 18 e la risonanza di Kozai

(Morbidelli et al., 1995). Analisi numeriche (Duncan et al., 1995) hanno evidenziato

l’esistenza di orbite stabili su tempi di almeno 4 miliardi di anni, ma anche la

presenza di "vie di fuga" alle quali si possono ragionevolmente ricondurre le

origini delle comete a corto periodo; ed a questo proposito dobbiamo aggiungere che si

ritiene siano due i meccanismi responsabili dell’espulsione dalla risonanza 3:2 delle

comete: la diffusione caotica delle orbite e veri e propri "calci" collisionali. La

struttura dinamica della risonanza 3:2 è in realtà molto complessa, anche perchè in

essa si sovrappongono altri due meccanismi distinti, la risonanza secolare n 18 e la risonanza di Kozai

(Morbidelli et al., 1995). Analisi numeriche (Duncan et al., 1995) hanno evidenziato

l’esistenza di orbite stabili su tempi di almeno 4 miliardi di anni, ma anche la

presenza di "vie di fuga" alle quali si possono ragionevolmente ricondurre le

origini delle comete a corto periodo; ed a questo proposito dobbiamo aggiungere che si

ritiene siano due i meccanismi responsabili dell’espulsione dalla risonanza 3:2 delle

comete: la diffusione caotica delle orbite e veri e propri "calci" collisionali.

L’analisi della struttura della risonanza condotta attraverso simulazioni che

abbracciano tempi di 4 miliardi di anni (Morbidelli, 1997a) ha confermato l’estrema

complessità dei comportamenti dinamici, evidenziando l’esistenza sia di orbite

regolari, non interessate (almeno entro i limiti temporali considerati dalle simulazioni)

da alcun fenomeno di diffusione, sia di orbite estremamente caotiche caratterizzate da

variazioni frenetiche sia del valore dell’eccentricità che dell’inclinazione e

che conducono molto rapidamente (400 milioni di anni) ad incontri ravvicinati con Nettuno,

sia, infine, di situazioni dinamiche che, pur avendo anch’esse come risultato finale

il pesante intervento gravitazionale di Nettuno, effettuano tale incontro solo dopo un

lunghissimo periodo (3.6 miliardi di anni).

Sono state individuate anche altre possibili situazioni di risonanza, ma il ridotto numero

di oggetti scoperti non consente precise analisi dinamiche. E’, comunque,

lampante l’analogia con quanto, all’inizio del secolo scorso, si verificò dalla

scoperta di Cerere in poi. Le scoperte e le relative analisi sono solamente agli

inizi ed il rischio di suggerire conclusioni che alla luce di scoperte successive si

riveleranno sbagliate è certamente grande (è comunque il rischio che accompagna sempre

l’avanzare delle conoscenze scientifiche).

Ma una cosa è certa, ed è la consapevolezza che siamo in presenza di un momento

fondamentale della planetologia: la caccia al Pianeta X, dunque, non ha portato proprio

ciò che si sperava di trovare, ma ritengo che il risultato sia stato decisamente più

significativo.

E non si può non lasciarsi andare ad un sorriso pensando che, come hanno giustamente

annotato Jane Luu e David Jewitt, lo sforzo teso a portare a 10 il numero dei pianeti ha

avuto il suo curioso coronamento nel ridurne il conteggio a 8, visto che Plutone è ormai

considerato il maggiore rappresentante degli oggetti della Kuiper Belt.

|